Ragazzi di Salò anche in Sicilia

Un saggio di Mario Avagliano e Marco Palmieri sulla Rsi. Alla repubblica fascista aderirono molti futuri attori: Walter Chiari, Raimondo Vianello, Giorgio Albertazzi

di Paolo Mieli

La repubblica fascista che Benito Mussolini guidò, per volontà di Adolf Hitler, negli ultimi venti mesi della Seconda guerra mondiale è stata ben analizzata in molti volumi tra i quali sono da menzionare la prima Storia della Repubblica di Salò di William Deakin (Einaudi), L’amministrazione tedesca nell’Italia occupata di Enzo Collotti (Lerici), La guerra civile, ultimo volume della biografia mussoliniana di Renzo De Felice (Einaudi), La storia della Repubblica di Mussolini di Aurelio Lepre (Mondadori), L’occupazione tedesca in Italia di Lutz Klinkhammer (Bollati Boringhieri ), La repubblica delle camicie nere di Luigi Ganapini (Garzanti), Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza di Claudio Pavone (Bollati Boringhieri), L’ultimo fascismo di Roberto Chiarini (Marsilio). Oltre a quelli assai ben scritti di Indro Montanelli e Mario Cervi, Giampaolo Pansa, Giorgio Bocca, Silvio Bertoldi e, sul versante reducistico, Giorgio Pisanò. Eppure ci sono ancora infiniti aspetti che meritano di essere approfonditi, tante questioni apparentemente marginali su cui è utile entrare nel merito, come dimostra un documentatissimo libro di Mario Avagliano e Marco Palmieri, L’Italia di Salò 1943-1945, che sta per essere pubblicato dal Mulino.

Roberto Chiarini ha scritto che la riduzione dell’ultimo fascismo alla semplice e unica categoria interpretativa della «barbarie consumata da un manipolo di sanguinari», prima ancora di essere una forzatura intellettuale, è stata a lungo un «artificio retorico» che doveva servire alla autoassoluzione in blocco degli italiani e all’occultamento delle responsabilità collettive per quel che accadde davvero ai tempi Salò. Ed è sottile l’analisi di Avagliano e Palmieri delle due memorie contrapposte in merito a quel che si verificò nel Nord Italia tra il 1943 e il 1945, là dove vengono identificati i limiti della storiografia che ha teso a negare ogni dignità a coloro i quali militarono dalla «parte sbagliata» (cosa che del resto durante la guerra civile avevano fatto gli stessi fascisti con i partigiani, chiamandoli «banditi, fuorilegge, animali»). Ciò che Luigi Ganapini ha definito il «disconoscimento totale e reciproco, non solo politico, dell’umanità dell’avversario». Per non parlare della memoria degli ex repubblichini fortemente condizionata — persino nei testi meno autoindulgenti come quelli di Giose Rimanelli e Carlo Mazzantini — dall’umiliazione della sconfitta.

La scelta di Salò, scrivono Avagliano e Palmieri, fu per molti giovani e perfino adolescenti «una sorta di rivolta generazionale contro il vecchio sistema, rappresentato dalla monarchia, dalle forze della borghesia che avevano voltato le spalle a Mussolini e dai quadri dirigenziali del regime», nella speranza, condivisa anche da diversi squadristi della prima ora, che la Repubblica recuperasse le parole d’ordine del fascismo delle origini e segnasse una «pagina nuova». Ma attenzione: «L’immagine dei combattenti di Salò come avventurieri, idealisti o poveri illusi tutto sommato in buona fede, non è stata solo frutto di una distorsione dovuta alle propensioni giustificative della memoria a posteriori; è servita piuttosto a relegare un tema arduo e scomodo in una zona d’ombra dove non fosse più di tanto necessario e richiesto fare i conti con una pagina importante del proprio passato e della propria storia nazionale».

Un dato interessante è la grande quantità di futuri personaggi dello spettacolo (oltre a Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, che erano già molto famosi ed ebbero un ruolo attivo nella lotta ai partigiani) che tra il 1943 e il 1945 in un modo o nell’altro militarono dalla parte di Mussolini e dei tedeschi: Giorgio Albertazzi, Enrico Maria Salerno, Dario Fo, Mario Castellacci, Leonardo Valente, Ugo Tognazzi, Mario Carotenuto, Walter Chiari, Raimondo Vianello, Marco Ferreri, Fede Arnaud Pocek (più moltissimi altri che ebbero ruoli marginali). Tra le giustificazioni addotte — molti anni dopo la fine della guerra — è prevalsa la presa di distanza da questa giovanile adesione alla repubblica di Mussolini. Disse Dario Fo: «Aderii alla Rsi per ragioni pratiche, cercare di imboscarmi, portare a casa la pelle». E Giorgio Albertazzi: «Non sono mai stato fascista; la mia scelta, sbagliata che fosse, nacque per orgoglio nazionale». Forse la spiegazione più articolata fu quella di Raimondo Vianello, che raccontò di aver deciso d’impulso di andare volontario nella Rsi «per ribellione verso il colonnello comandante che il 12 settembre del 1943, con un piede già sulla macchina carica di roba, mi chiamò per dirmi a bassa voce come fosse una confidenza: “Vianello, si salvi chi può!”». I giovani che «andarono a Salò», proseguì Vianello, «erano spinti dall’idea di non abbandonare la battaglia». Pur se consapevoli d’essere «destinati a perdere». Per cui, concluse l’attore, «condannare in toto questo capitolo storico non mi sembra giusto».

Il libro dedica pagine particolarmente interessanti al «primo fascismo clandestino» dei giorni successivi al 25 luglio del 1943; alla «resa dei conti» interna al fascismo; ai prigionieri degli Alleati «non cooperanti», in particolare quelli del campo texano di Hereford; ai «tormenti e ai cambi di fronte» nella Repubblica sociale; al confronto generazionale tra coloro che aderirono alla Rsi; ai loro ultimi scritti e «testamenti ideologici»; al difficile rapporto con i «camerati tedeschi»; al razzismo e all’odio contro gli Alleati; all’illusione finale di un «colpo di coda» mussoliniano. Ricco di particolari inediti è il capitolo dedicato al fascismo clandestino nell’Italia liberata. Si trattò di una consistente «rete dietro le linee nemiche», che si appoggiò a movimenti spontanei ai quali presero parte soprattutto giovani che non accettavano il cambio di alleanze del governo Badoglio. Movimenti spontanei che hanno inizio in Sicilia, nel luglio del 1943, subito dopo lo sbarco e le prime vittorie dell’esercito alleato. Prima cioè della notte del Gran Consiglio in cui il Duce fu messo in minoranza o comunque a ridosso della caduta di Mussolini (25 luglio). La prima formazione censita è «Fedelissimi del Fascismo - Movimento per l’italianità della Sicilia» fondata a Trapani da Dino Grammatico (futuro deputato regionale del Msi) e Salvatore Bramante il 27 luglio, appena quattro giorni dopo l’ingresso in città delle truppe angloamericane. Pochi mesi dopo il gruppo viene scoperto, arrestato e processato da una corte alleata: tra i giovanissimi portati alla sbarra, Maria D’Alì, figlia dell’ultimo vicefederale di Trapani che i giornali di Salò definiscono «la Giovanna d’Arco della Sicilia». Qualcuno li considera, più che dei nostalgici, come ragazzi che reagiscono contro il fenomeno non marginale dei loro concittadini (tra breve connazionali) che si mettono in fila per salire sul carro del vincitore. Non sopportavamo, racconterà Salvatore Claudio Ruta, leader del gruppo dei giovani fascisti di Messina, «che l’italiano fosse additato come il tipico voltagabbana, mandolinista e mangia spaghetti». «Si è trovato un gruppo di fascisti in Sicilia — esulta il 20 dicembre 1943 nel suo diario Giuseppe Prezzolini — meritano un monumento! Un fascista che ha tenuto a dichiarare la sua fede è grande quanto un democratico che non cambiò bandiera sotto il fascismo». Tra i loro avvocati difensori, notano Avagliano e Palmieri, «spicca il nome di Bernardo Mattarella». Il processo, a Palermo, si concluderà con pene severissime e addirittura una condanna a morte: per Bramante, accusato di «sabotaggio» (ma il generale Alexander commuterà immediatamente la pena a vent’anni di carcere).

In concomitanza con questo processo nasce a Palermo il «gruppo Costarini» (dal nome di uno dei primi caduti della Rsi) — fondato da Angelo Nicosia, Lorenzo Purpari, Aristide Metler e Nicola Denaro — che pubblica il giornale ciclostilato «A noi!». Copie di «A noi!» vengono gettate, nel gennaio 1944, dal loggione del teatro Biondo nel corso di una proiezione del Grande dittatore, il film satirico su Hitler (e Mussolini) di Charlie Chaplin, che più volte e in più parti dell’Italia liberata verrà interrotto da questo genere di manifestazioni. A Cisternino, in provincia di Brindisi, quando in un cinegiornale vengono proiettate le immagini della liberazione di Mussolini sul Gran Sasso, un militare dice ad alta voce: «Sì è un po’ sciupato ma è sempre lui! Battiamogli le mani». Molti spettatori si alzano, applaudono e intonano Giovinezza. A Milazzo vengono lanciati manifestini che promettono il ritorno in Sicilia di Mussolini con i tedeschi i quali «faranno vendetta»: «Ci sarà il Vespro Siciliano!», annunciano. A Ficarra fa proseliti l’ex segretario federale fascista Giuseppe Catalano. A Caltanissetta viene fondata la «Lega Italica» alla quale aderiranno Faustino La Ferla e Francesco Paolo Ayala (padre del magistrato Giuseppe). In sostanza la prima regione italiana ad essere liberata, la Sicilia, sarà anche quella in cui si verrà a creare la più forte, motivata e duratura, componente neofascista.

Sempre in Sicilia, nella fase finale della guerra si sviluppa una protesta contro la leva a cui aderiscono insieme elementi neofascisti, anarchici, cattolici, separatisti e comunisti. Strane alleanze destinate a ripresentarsi nella storia siciliana. Ci si batteva — con lo slogan «Non si parte» — per bloccare il reclutamento di soldati che dovevano andare a combattere contro la Rsi, negli ultimi, decisivi mesi del conflitto. Episodio simbolo della rivolta è quello del 4 gennaio 1945, a Ragusa, dove una giovane incinta di cinque mesi, Maria Occhipinti, si sdraia davanti a un camion che si accinge a trasportare nel continente alcuni reclutati. Un consistente gruppo di ragusani si unisce alla protesta. L’esercito spara sulla folla, uccide un ragazzo e il sacrestano Giovanni Criscione. Nel dopoguerra, la Occhipinti sarà eletta deputata del Pci. A Comiso i neofascisti del «Non si parte» creano addirittura una «Repubblica indipendente» (per ottenere lo sgombero gli Alleati minacceranno un bombardamento aereo). A Vittoria occupano le caserme dei carabinieri e della guardia di finanza, così come avevano già fatto, guidati da Vittorio Dell’Agli, a Giarratana, dove erano state date alle fiamme le carte dell’ufficio di leva. A Modica il municipio viene dato alle fiamme.

Qualcosa si muoverà anche in Sardegna. Il 3 dicembre 1943 viene fermato al largo dell’arcipelago della Maddalena un motoscafo partito da Olbia e diretto a Orbetello. Alcuni carabinieri infiltrati nell’equipaggio arrestano su quel natante l’ex console generale della Milizia Giovanni Martini, che porta con sé il verbale della costituzione del Partito fascista repubblicano sardo, che si propone di staccare l’isola dalla madrepatria per sottometterla al regime di Salò. Nel marzo del 1944 ad Olbia vengono tratti in arresto i componenti del gruppo che fa capo ad Antonio Pigliaru, Gavino Pinna, Giuseppe Cardi Giua e al sottotenente Ugo Mattone, che riuscirà a fuggire. Il Tribunale militare territoriale di guerra — pubblico ministero è Francesco Coco (il giudice che nel 1976 sarà ucciso a Genova dalle Brigate rosse) — li farà condannare tutti e la pena più alta, undici anni, sarà per il latitante Mattone. Che però cambierà nome, diventerà un apprezzato sceneggiatore e da quel momento in poi simpatizzerà per il Pci: da questo momento si chiamerà Ugo Pirro e il primo film al quale darà il proprio apporto sarà (nel 1951) Achtung! Banditi! di Carlo Lizzani dedicato all’epopea della lotta partigiana.

In Calabria e a Napoli sarà assai attivo il principe Valerio Pignatelli di Cerchiara, comandante degli arditi nella Grande guerra, rivoluzionario in Messico, capo di una formazione di russi bianchi impegnati a combattere i bolscevichi, presente nella guerra di Etiopia e in quella civile spagnola. Tra i suoi progetti, il rapimento a Sorrento di Benedetto Croce che avrebbe dovuto essere portato a Genova da un sommergibile tedesco, per essere poi trasferito a Milano dove sarebbe stato costretto a commemorare Giovanni Gentile ucciso dai partigiani. In seguito Croce avrebbe dovuto assumere la presidenza dell’Accademia d’Italia. Ma il 27 aprile del 1944 Pignatelli, dopo che sua moglie aveva attraversato le linee per parlare direttamente con Mussolini e il feldmaresciallo Kesserling, viene arrestato. Sarà Bartolo Gallitto a raccogliere la sua eredità operativa. Ma del progetto di sequestro del filosofo non si parlerà più.

A Roma, poco dopo la liberazione, il 10 giugno 1944 comincia a trasmettere Radio Tevere, che in realtà ha sede al Nord. Direttore è Mario Ferretti, futuro radiocronista sportivo, collaborano attivamente Gorni Kramer e il Quartetto Cetra. Sigla di apertura è l’Inno a Roma di Puccini, in chiusura la canzone Tornerai, con un’evidente allusione/invocazione a Mussolini. A fine 1944 nasce il giornale clandestino «Onore», al quale fa capo un gruppo di cui fanno parte anche commercianti, operai e persino contadini. Non sono moltissimi, ma è una rete clandestina assai insidiosa, che viene sgominata grazie ad un giovane tenente che riesce ad inserire un infiltrato: Carlo Alberto dalla Chiesa. Il quale sperimentò contro i neofascisti di «Onore» tecniche che avrebbe riproposto, alcuni decenni dopo, per sgominare terroristi rossi che si proclamavano eredi dei partigiani.

(Corriere della Sera, 7 marzo 2017)

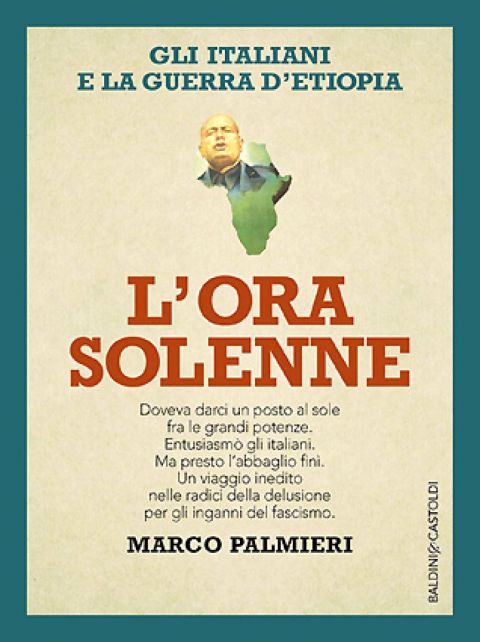

La nuova tappa di un itinerario nelle tragedie del Novecento

Esce in libreria il 16 marzo L’Italia di Salò di Mario Avagliano e Marco Palmieri (il Mulino, pagine 496, e 28). Si tratta di una nuova tappa del viaggio che i due autori hanno intrapreso nella storia italiana con diversi volumi: Gli internati militari italiani (Einaudi, 2009); Gli ebrei sotto la persecuzione in Italia (Einaudi, 2011); Voci dal lager (Einaudi, 2012); Di pura razza italiana (Baldini & Castoldi, 2013), Vincere e vinceremo! (il Mulino, 2014). A Salò sono stati dedicati molti libri, come La repubblica delle camicie nere di Luigi Ganapini (Garzanti, 1999) e La storia della Repubblica di Mussolini di Aurelio Lepre (Mondadori, 1999). Tratta della Rsi l’ultimo volume, incompiuto, della biografia di Mussolini scritta da Renzo De Felice, La guerra civile (Einaudi, 1997), Se ne occupava anche Claudio Pavone nel suo libro sulla Resistenza Una guerra civile (Bollati Boringhieri, 1991).