Storie - I Paggi di Pitigliano

di Mario Avagliano

Una famiglia, i Paggi. Una città, Pitigliano (e la vicina Sorano). Un ramo della diaspora ebraica, i Sefarditi. La storia è fatta di microstorie, di frammenti di memoria, di vicende di persone. Un frammento familiare che racconta molte cose della vita degli ebrei italiani a cavallo tra il Cinquecento e il Novecento è la preziosa ricostruzione delle vicende dei Paggi realizzata, con spirito da cronista e con passione civile, da Vera Paggi nel libro “Il vicolo degli Azzimi. Dal ghetto di Pitigliano al miracolo economico” (Panozzo editore).

Le origini del cognome Paggi sono abbastanza misteriose. Qualcuno sostiene che i Paggi fossero ebrei originari della Spagna, da dove fuggirono verso la fine del 1400 per salvarsi dalle persecuzioni. E dalla Spagna sarebbero sbarcati in Toscana, per poi trovare rifugio e protezione a Pitigliano. Un’altra fonte, invece, sostiene che i Paggi ebrei fossero in Italia da molto tempo prima delle persecuzioni spagnole, e il cognome deriverebbe dalla posizione che occupavano alla corte dei Papi da dove furono costretti - come molti altri ebrei dell'Italia Centrale, ad esempio i Servi - a fuggire dopo la metà del XVI secolo, anche qui incalzati dalle persecuzioni. A Pitigliano sarebbero stati accolti dagli Orsini. Ma Vera Paggi indica un’altra fonte interessante, il libro I cognomi Sardi di origine ebraica, da cui risulterebbero Paci, Paxi e il sefardita Pache e Pace come traduzione italiana di Shalom.

Colpisce come già nel Cinquecento gli ebrei a Pitigliano, dopo la buona accoglienza riservata loro dagli Orsini, sotto i Medici fossero non solo costretti a costruire a proprie spese il ghetto nel quale vennero rinchiusi (delimitato su un lato dal vicolo degli Azzimi, che dà il titolo al libro e ora si chiama vicolo Marghera), ma avessero l’obbligo di indossare un segno di riconoscimento (l’anteprima della stella gialla): un cappello rosso per gli uomini e una manica dello stesso colore per le donne.

A Pitigliano la prima emancipazione degli ebrei è datata alla fine del Settecento, grazie al governo illuminato del granduca lorenese Pietro Leopoldo. All’epoca le famiglie più note di mercanti e bottegai ebrei sono Ajò, Della Pergola, Paggi, Sadun, Servi, Spizzichino, che gestiscono il rifornimento di prodotti industriali, anche lungo le strade del contrabbando dallo Stato pontificio, e lo smercio dei prodotti agricoli e zootecnici locali.

Il racconto di Vera Paggi segue vari personaggi della saga familiare. Uno dei più simpatici è Salomone, classe 1848, alto quasi due metri, che aveva fama di essere l’uomo più bello della Maremma e che mangiava frittate anche di quaranta uova. Come molti Paggi, anche lui era appassionato di gioco e di scommesse e pare che fosse un grande giocatore di Ruota. Il giuoco della Ruota consisteva nel far rotolare grandi forme di formaggio per i vicoli di Pitigliano. Scommettitore, nella sua ultima puntata avrebbe mangiato 18 uova e bevuto 18 bicchieri di vino uno dietro l’altro. Uno stile di vita godereccio - testimoniato da numeri quasi da cabala in perfetto pregiudizio antiebraico - che gli costò caro perché rimase 18 anni paralizzato, e quindi morì. Era il 29 aprile 1915.

Nella galleria sfilano altri personaggi: Gastone Paggi, che verrà ucciso con il suocero nella strage nazista di Civitella della Chiana il 29 giugno 1944; il socialista Filiberto, fondatore del partito a Scansano e perseguitato dai fascisti; il professore universitario Bruno, nel 1923 il più giovane medico d’Italia. Imprenditori, professionisti, mercanti.

Fino alle leggi razziste del 1938, che cambia il corso delle loro vite. Il professor Bruno Paggi viene cacciato dall’università di Pisa ed è costretto ad emigrare all’estero (come altri membri della famiglia), Oliviero Paggi non può continuare la sua carriera nell’esercito come sognava.

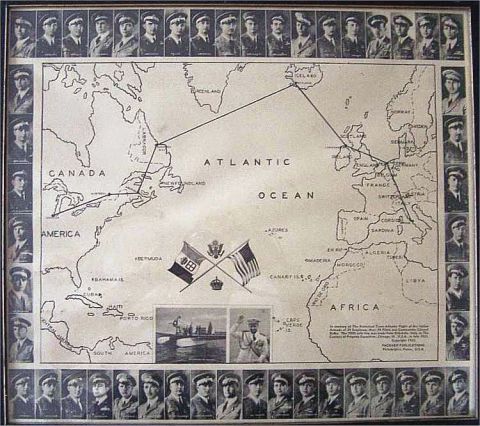

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, la figura che emerge nella famiglia è quella di Claudio, diciottenne antifascista, che già all’indomani della caduta di Mussolini, il 25 luglio del 1943, abbatte il busto del Duce al calzificio Passigli, la fabbrica dove lavorava come operaio. A metà settembre decide di tentare la fuga verso Sud oltre le linee, nell’Italia liberata dallo sbarco degli Alleati e raggiunge Bari, dove cerca di arruolarsi nell’esercito alleato. Rifiutato, a Carbonara incontra un altro ebreo di Firenze, partito dalla Garfagnana, e animato dallo stesso desiderio di impegnarsi nella Resistenza: Franco Luzzatto. Il campo di Carbonara è anche un centro di arruolamento della resistenza jugoslava. Il 20 ottobre del 1943 vengono formate due brigate, una in sostegno di Re Pietro, l’altra, la Prima Brigata Oltremare, a sostegno della Resistenza jugoslava in appoggio a Tito. Entrambe otterranno il beneplacito delle autorità inglesi, che forniranno ai giovani arruolati le divise e l’appoggio logistico per l’addestramento. I giovani andranno a combattere in Jugoslavia contro i tedeschi. A Claudio non resta che l’arruolamento nella Prima Brigata Oltremare, ma è una decisione sofferta, che segue dopo molte esitazioni. I volontari che aderiscono alla Prima Brigata Oltremare sono tanti. Fra questi, ci sono numerosi ebrei slavi, alcuni che provenivano dal più grande campo di concentramento italiano il Ferramonti di Tarsia a Cosenza, in Calabria. In tutto sono ventidue ebrei. Per questo viene deciso di costituire in seno alla Brigata, un Plotone Speciale Ebraico. Claudio morirà in Bosnia nel febbraio 1944.

Gli altri membri della famiglia vivono esistenze in bilico, separate: storie di fughe in Svizzera, di clandestinità, di paura, fino al momento della liberazione, al difficile dopoguerra, al reintegro in una Nazione che li aveva considerati cittadini di serie B e li aveva perseguitati. Una famiglia spezzata dal fascismo e dalla guerra, raccontata attraverso le lettere, i documenti, i diari e i ricordi che una generazione ha tenuto per quasi mezzo secolo protetti in un cassetto.

(L'Unione Informa e Moked.it dell'8 aprile 2014)

- Pubblicato in Storie