Libri. Hitler, ecco gli ultimi scritti del leader nazista - Così Hitler costruiva menzogne

di Mario Avagliano

Adolf Hitler è morto da settant’anni, ma mai come oggi si registra tanto interesse attorno alla sua figura. È di pochi giorni fa la notizia, non proprio tranquillizzante, che diverse scuole italiane hanno adottato come libro di testo il suo delirante manifesto politico e ideologico, il Mein Kampf, con conseguente coda polemica da parte dell’Unione delle Comunità Ebraiche. Nel frattempo in libreria arrivano nuovi saggi su Hitler, che svelano nuovi dettagli del suo pensiero e della sua vita.

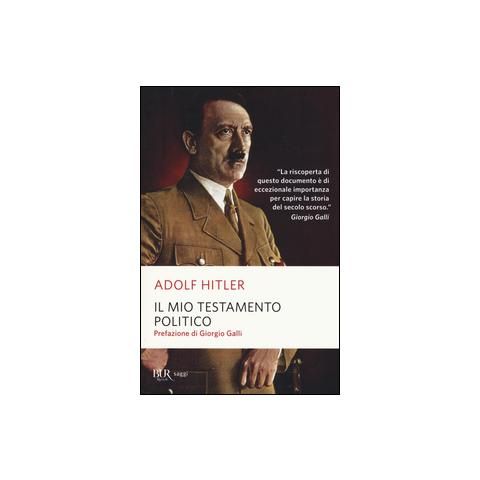

Ultima tra le pubblicazioni del Führer è la nuova edizione delle sue ultime riflessioni, pubblicata da Rizzoli col titolo Il mio testamento politico (pp. 162, euro 13), arricchita da una prefazione del politologo Giorgio Galli, il maggior studioso italiano dei rapporti tra nazionalsocialismo e cultura esoterica.

Si tratta degli appunti affidati da Hitler, in una serie di conversazioni a tavola, al suo segretario personale Martin Bormann nel bunker della Cancelleria, in una Berlino distrutta dai bombardamenti e assediata dai sovietici, tra il febbraio e l’aprile del 1945. Poche settimane dopo Hitler avrebbe nominato Bormann suo esecutore testamentario e suo successore come capo del partito. Hitler fa un bilancio della sua vita e s’interroga sui motivi della guerra e sul perché l'ha persa. Dove aveva sbagliato?

Il suo testamento, pubblicato negli anni Cinquanta e poi divenuto praticamente introvabile per decenni (in Italia venne edito solo nel '61), getta nuova luce sulle motivazioni che guidarono le scelte di Hitler. Si tratta dell’«ultima finestra che doveva aprirsi su quella buia stanza, così infetta, laida e stregata, e ciononostante così satura di autentica anche se terribile forza esplosiva, ch’era la sua mente», come scrive Trevor-Roper nell’introduzione.

Il Fũhrer afferma di essere stato «l’ultima speranza dell’Europa» contro il pericolo della Russia e contro «il veleno mortale dell’ebraismo» e sostiene che in realtà non voleva la guerra, che gli sarebbe stata imposta dagli Alleati, rifiutando le richieste della Germania, e dagli odiati ebrei che volevano dominare il mondo. Ciò non toglie che egli continuasse a paragonarsi a Napoleone, che, come lui, era stato costretto a fare la guerra anche se voleva la pace.

Quanto a Mussolini, il dittatore nazista afferma di riporre in lui personalmente «assoluta fiducia», ma di averlo tenuto all’oscuro di alcune sue iniziative militari a causa di Ciano «il quale, naturalmente, non aveva segreti per le belle donne che gli svolazzavano intorno come farfalle».

L’altro saggio da poco arrivato in libreria è Il libro proibito di Hitler. Storia del Mein Kampf (Rizzoli, pp. 356, euro 22), opera del giornalista e storico tedesco Sven Felix Kellerhoff, che ha ricostruito la genesi dell'opera di Hitler, vera e propria bibbia del nazismo, il suo percorso editoriale e la fortuna che ebbe da parte dei lettori (ne furono stampate 12 milioni di copie), fino al divieto di pubblicazione nel dopoguerra da parte della Baviera, caduto solo di recente, con il via libera a un’edizione ufficiale commentata.

Hitler concepisce la sua opera nel 1924, mentre è rinchiuso nel carcere di Landsberg, per alto tradimento dopo il putsch fallito. In cella sente l’esigenza di mettere nero su bianco la sua visione del mondo e della Germania.

La ricerca di Kellerhoff stabilisce sulla base di documenti (5 pagine originali del volume e ben 18 scalette ritrovate nel 2006 e provenienti dalla macchina da scrivere personale del futuro dittatore) che il libro sarebbe stato scritto integralmente da Hitler e anzi in gran parte da lui battuto direttamente a macchina, su una Meteor da viaggio. Rudolf Hess collaborò solo alla correzione delle bozze, con la collaborazione della futura moglie Ilse Pröhl.

Interessante anche la ricostruzione delle fonti del Mein Kampf, raramente citate da Hitler: dall'Ebreo internazionale di Henry Ford ai saggi dell'esperto di eugenetica svedese Herman Lundborg e del teorico razzista tedesco Hans F.K. Günther. Anche la teoria dello «spazio vitale» non fu opera del futuro Fũhrer che la copiò dalle idee di uno dei professori di Rudolf Hess: Karl Haushofer.

Non mancano le bugie costruite ad arte da Hitler. Ad esempio le informazioni autobiografiche non sono affidabili: il padre non era un oppositore della monarchia austroungarica, ma un funzionario doganale ripetutamente promosso per i suoi servigi e la sua lealtà.

Quanto all'antisemitismo di Hitler, che rappresenta il fulcro della Weltanschauung nazista, questi nel suo libro lo fa risalire già alla sua giovinezza a Vienna. Una tesi che, rileva Kellerhoff, contrasta con la sua vicenda biografica e con i suoi buoni rapporti con famiglie ebree del luogo, come gli Jahonda. Anzi, probabilmente fu il suo tenente ebreo Hugo Gutmann ad adoperarsi per fargli assegnare la Croce di ferro di prima classe il 4 agosto del 1918. Secondo lo storico tedesco la conversione ideologica di Hitler sarebbe avvenuta dopo la guerra. Un’altra bugia del futuro Führer del Terzo Reich.

(Il Messaggero, 29 dicembre 2016)

- Pubblicato in Articoli